すべての基本となる「誠実なページ作り」と効率化の哲学

――「お客様への誠実さ」や「基本に忠実」という考え方を大事にされていると聞きました。そうした姿勢って、日々の業務ではどんなふうに表れているのでしょう? たとえば、ルーティン作業の見直しなども関係しているのでしょうか?

横山知子氏(以下、横山):一般的に、当社と同規模の店舗では、メーカーから提供された商品説明文や画像をそのまま使って商品ページを構成するケースも多いようです。

そうした中で当社では、オープン当初から「お客様にとってわかりやすく、商品の魅力が伝わるページ作り」を意識して取り組んできました。商品説明文も、メーカーからの情報をベースにしつつ、私たちが伝えたいことをプラスアルファして加筆しています。写真も可能な限り自社で撮影し、お客様に誠実な情報を届けるという姿勢をページ作りの中で一貫して大切にしています。

多数の商品ページを作るためには、相当数の人材が必要です。一方、ギリギリまで価格を下げないと競争に負けてしまうので、人件費を抑え、最低限のスタッフ数で作らなければなりません。そこで、不要な作業を見極めて手放すことが求められます。

作業をしていると「これもやった方がいいよね」と、どんどんやりたいことが増えていきます。これまでの作業を見直して不要となった部分を捨て、新しいことをプラスしていく。そうした取り組みをずっと繰り返してきました。

エーピーワールドでは、長年続けているルーティン作業についても、「この作業は本当に必要か?」という視点で、定期的に見直しを行い、社内全体でその意識を共有し、業務の効率化を図っている。

特に、在籍期間の長いスタッフほど慣れた手順を惰性で続けてしまう傾向があるため、「もっと効率的なやり方があるのではないか」「そもそもこの作業は必要なのか」「作業にかかる時間と効果を比較すべきではないか」といった観点で作業内容を点検し、不要なものは削ぎ落とし、必要な作業はブラッシュアップしていく姿勢を重視している。

また、同社は「Nations認定講師店」としても活動しており、「マネされても良いショップ」であることを一つの目標に据えている。商品紹介に誤りがないよう細心の注意を払い、顧客対応にも誠実さを徹底。こうした姿勢を支えているのが、「基本に忠実に」という運営方針だ。

株式会社エーピーワールド ECマーケティング部 部長 横山知子氏

50万SKUの壁。「もう無理だ」が「これなら勝てる」に変わった日

――楽天市場のSKUプロジェクトで、すべてのSKUにタグ(商品属性)を登録しなければならないという変化に直面した際、現場ではかなり大きな混乱があったと伺いました。

横山: ただでさえ最少人数で回していて、スタッフみんなが全力でなんとか日々の業務をこなしている状況だったんです。そんな中で、「タグを入れてください」という通達が楽天さんから出て、もうパニックですよね。社内全体が「もう無理だよね…」っていう、ちょっと諦めムードというか、重たい空気になっていましたね。

私自身ももう、頭が真っ白になって、正直どうしたらいいかわからなくなりました。1商品でSKUが多いと40くらいあるので、それ全部にタグをつけるって…想像しただけで絶望じゃないですか?

AIタッガー導入前、タグ付けはすべて手作業で行われていた。制作スタッフだけでは到底追いつかず、普段はPC作業を担当しないピッキングや梱包のスタッフまで動員されたが、それでも作業はまったく進まなかった。

もともとタグ付けにはそれほど重点を置いていなかったが、SKUプロジェクトをきっかけに「しっかり入れるべきだ」という意識が高まり、まずは売れ筋商品の一部から、手作業によるタグ付けを始めていた。

同社では約3万点、SKUベースでは50万点近い商品を扱っており、これらすべてに対して適切なSEO対策を施すのは、現実的には非常に困難だと認識していた。そのため、「売りたい商品」「売れている商品」「在庫が多い商品」を優先的に選び、タグ付けをはじめ、商品名や説明文に含まれるキーワードの見直しを行っていた。

――そのような状況の中、LISUTOが提供する「AIタッガー」を導入する決め手は何だったのでしょうか?

横山: 「AIタッガー」を知ったのは、たしか佐川急便さんの紹介だったと思います。そのときに、「これはうちに必要かもしれない」と直感的に思ったんです。正直、最初は費用感にちょっと戸惑った部分もあったんですけど、よくよく考えてみると、うちは扱っている商品数がかなり多いので、人を増やすよりもずっと効率的だなと。導入したほうが確実にメリットが大きいと判断しました。

導入が決まってスタッフに伝えたときは、「これでなんとかなるかも!」っていう安心感が一気に広がって、やっと前向きなムードになったんですよね。

楽天市場のSKUプロジェクトをきっかけに、すべての商品にタグ(商品属性)を登録する必要性が突如として突きつけられた。だが同社が注目したのは、それが一時的な対応に留まらないという点であった。今後、SEO対策として「タグ付けの精度と網羅性」が継続的に求められることを見越し、対応しきれない手作業からの脱却が急務と判断。AIタッガーの導入は、単なる効率化ではなく、これからのEC運営に不可欠なタグ戦略の基盤づくりという意味を持っていたと横山氏は振り返る。

――実際、タグ付けにかかる時間ってどれくらい短縮されたのでしょうか?

横山: もし手作業だったら、1商品にタグを入れるのに10分くらいかかっていたと思います。月に500〜800ページ作るので、ざっくり計算しても80時間くらいになりますよね。AIタッガーを使うようになってからは、その分の時間をもっと良い商品ページづくりに回せるようになりました。

AIタッガーの導入により、タグ付けにかかる時間は大幅に削減された。もし手作業を続けていたら、今でも対応が終わっていなかったかもしれない。現在では、商品ページの制作後、わずか数分でタグ入力が完了するようになっており、作業効率は以前とは比べものにならないほど向上している。

――ご自身で買い物をしている中で、「タグって大事だな」と感じたことがあったそうですね。それが、実際の運営にも影響したのでしょうか?

横山: タグ付けが必須化される前は、正直ほとんど入れていませんでした。「入れた方がいいんだろうな」とは思っていたんですが、スタッフがパンクするのは目に見えていたので、踏み込めなかったんです。

でも、自分が買い物しているときに、気づいたらタグを使って自然と絞り込んで探していて、「欲しいものがすぐに見つかる」っていう便利さを実感したんです。つまり、自分がそうしているってことは、お客様も自然と使ってるんだろうなと。それで、「やっぱり入れないとまずいな」と思うようになって、少しずつでもタグを入れていこうと意識が変わっていきました。

――2024年の春以降、売上が前年を上回るペースで伸びているそうですね。やっぱりタグの効果大きいと感じますか?

横山: 商品ページの内容や、やり方を特に変えたわけではなく、タグを入れるようになっただけで売上が上がったんです。なので、おそらくタグの効果だろうと感じています。

特定の商品が急に動き出したというよりは、全体的にアクセスが増えて、それに伴って売上も伸びていったという感覚ですね。やっぱりタグの力は大きいなと改めて思いました。

横山氏は、自ら楽天市場で買い物をする中で、カテゴリや属性で商品を絞り込む便利さを実感し、自然とタグが入っている商品を選んでいることに気づいた。こうした体験を通じて、ユーザーは無意識のうちにタグ情報を活用して商品を探しており、「見つかりやすさ」がそのまま購買行動に直結していることを肌で感じたと語る。

実際、AIタッガーを導入した後、エーピーワールドの売上は継続して前年を上回っている。商品ページの内容やSEOの方針は大きく変えておらず、タグの最適化が集客と売上の底上げに寄与していることは間違いないと言えるだろう。

ツールは導入してからが本番。LISUTOが約束する「いつでも聞ける」安心感

――ツールの導入後は、サポート体制の安心感も大きかったと伺いました。特に印象に残っていることはありますか?

横山: 他社のツールもいくつか使っていますが、私はサポート体制をとても重視しています。レスポンスの早さや、対応の丁寧さって、やっぱり大事ですよね。

実際に使い始めてすぐのころに、気になる点があって問い合わせたことがあったんですが、LISUTOさんはすぐに対応してくれて、「ちゃんと向き合ってくれるんだな」と感じました。

ツールって、導入して終わりじゃなくて、運用していく中でのサポートがものすごく重要だと思うんです。その点で、LISUTOさんは本当に安心して使える存在ですね。

LISUTOでは、サポート窓口がメール・電話・ZOOMの3チャネルで常時開かれており、問い合わせ回数に制限もない。疑問があればすぐに相談でき、導入初期だけでなく日常的な運用の中でも迅速な対応が受けられる体制が整っている。

横山氏も、タグ内容に関して確認が必要になった際、すぐに対応してもらえたことが印象に残っていると話す。また、初期導入時の操作説明もオンラインで丁寧に行われ、現場へのスムーズな定着につながった。

ツールを継続的に活用していく上で、こうした「いつでもすぐ聞ける」体制があることは、現場にとって大きな安心材料となっている。

――人材確保の難しさも、AIタッガー導入の大きな理由だったとうかがいました。地方ならではの課題も多いのではないでしょうか?

横山: 当社は熊本県八代市にあり、求人を出してもECの経験や知識がある人材はなかなか見つかりません。「メールは送れます」というレベルがやっとで、「これがブラウザですよ」「Ctrl+Cでコピー&ペーストできますよ」といったところから教えることもあります。これは地方の店舗さんに共通する悩みかもしれません。

そうした中で、限られた人材で業務を回していくには、やはりどこかでツールに頼る判断が必要になります。うちの場合は、作業の負担がピークに達したタイミングでAIタッガーを導入し、効率が一気に上がりました。

きっと「必要だ」と感じたときが、ツール導入のベストタイミングなのではないかと実感しています。

AIタッガーがなかったとしたら、「あと2〜3人はスタッフを増やしていたかもしれない」と横山氏は率直に語る。人的リソースの制約がある中で、大量の商品を効率的に管理・運営していくには、ツールの導入が不可欠であった。

地方でECを展開する企業に向けて横山氏は、「人材を育てるにも、集めるにも時間がかかるのが地方の実情。だからこそ、自社に合ったDXツールと出会えるかどうかが運営の鍵になる」と話す。

「まずは新しいツールをどんどん試してみること。その中で『これは使える』と思えるものだけを選んで残していけば、きっと日々の作業は楽になるはず」と、現場目線でのアドバイスを送っている。

「単純作業からの解放」がもたらす、人とビジネスの成長

――今回のようなケースに「AIタッガー」が貢献できたことについて、どう受け止めていらっしゃいますか?

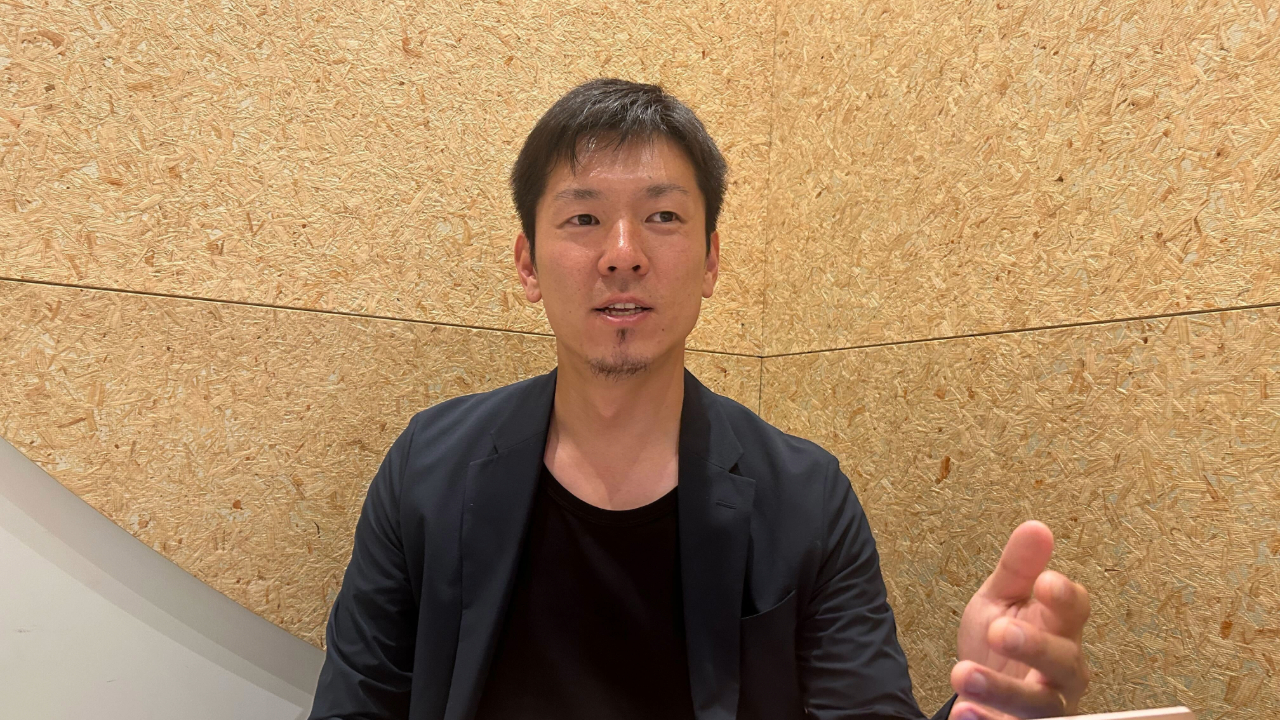

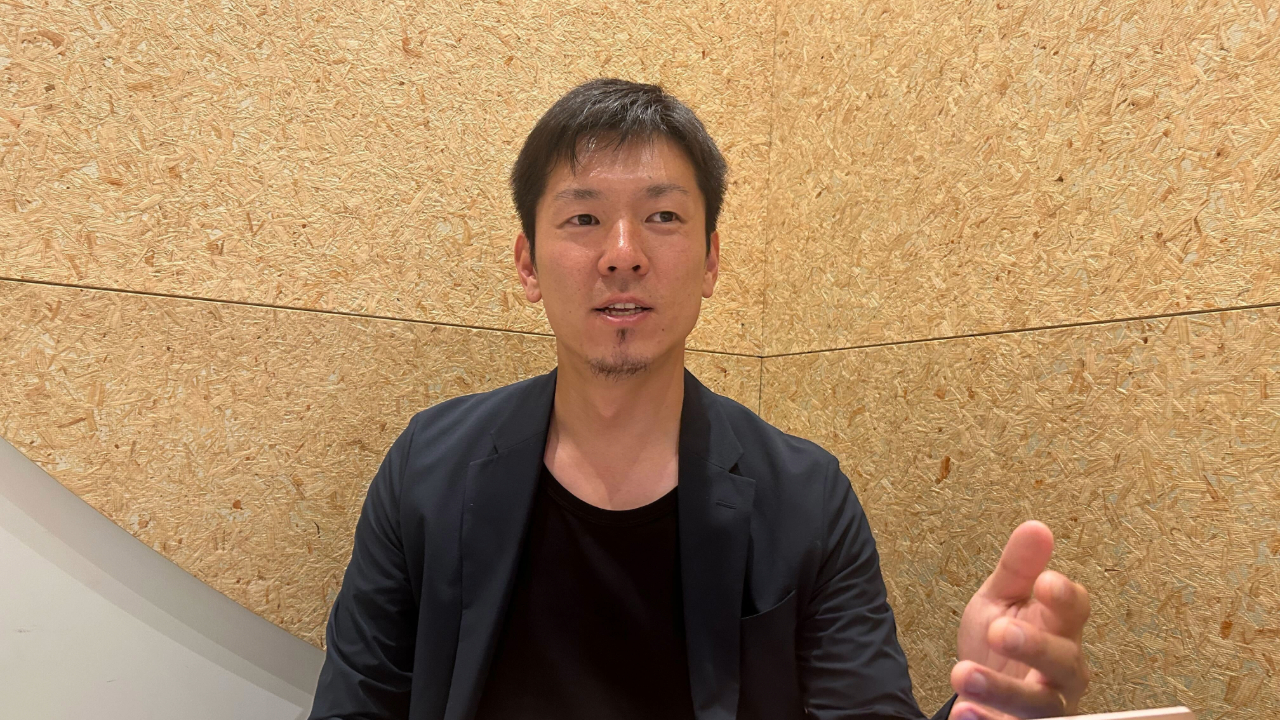

LISUTO営業マネージャーの矢頭潤一氏(以下、矢頭): 結果につながったというお話をうかがえて、本当にうれしく思っています。特に、人口が限られる地方でも、東京と変わらずにビジネスを展開できたという点は、私たちがこのツールを提供している目的そのものと重なります。

タグ付けのような単純作業は、ただ時間がかかるだけでなく、スタッフの疲弊にもつながります。そこをAIが肩代わりすることで、人はもっと本質的な仕事に集中できる。そういう意味で、「AIタッガー」が現場の変化に少しでも貢献できたなら何よりです。

――お客様に安心して使ってもらうために、サポートではどんなことを心がけているのでしょうか?

矢頭: ツールの価値を最大限に引き出していただくためには、まず「誰が聞いても理解できる説明」をすることが欠かせません。専門的な内容でも、かみ砕いて、できるだけ平易な言葉で伝えるように心がけています。

実際、専門知識を持つ技術者ほど難しい言葉で説明しがちですが、それではお客様に伝わりません。大切なのは、導入や運用が“いかに簡単か”“スムーズに進められるか”を実感していただくことです。

私たちは、お客様の課題を解決する以前に、「そもそも質問しやすい雰囲気」をつくることが重要だと考えています。「こんな質問しても大丈夫かな」と気を遣わせてしまうような空気があると、問題は表に出てきません。

だからこそ、お客様がいつでも安心して相談できる関係を築くこと。それがサポートの出発点だと考えています。

LISUTO株式会社 営業マネージャー 矢頭潤一氏

AI時代の変化に応え続ける。ユーザーと歩む、未来の検索最適化

――実際に現場からいろんな声が届いていると思うのですが、「AIタッガー」を今後どんなふうに育てていきたいと考えていますか?

矢頭: 「AIタッガー」は、“これで完成”というゴールがあるツールではないと思っています。使い方や環境は常に変わっていきますし、それに合わせて私たちも進化し続けなければいけないと考えています。

実際、「もっとこうだったら使いやすい」「こういう場面で困っている」といった現場の声が、私たちにとって最も大切な改善のヒントです。操作や使い方に関することでも、「こんな質問していいのかな」と思わずに、どんなことでも気軽にご相談いただければと思います。

実際、その一つひとつがツールの改善につながっていきますし、「こうなればもっと便利」といったリクエストもぜひどんどん届けてください。ユーザーの皆さんと一緒に、AIタッガーを育てていけたらと思っています。

――検索の主役が人からAIへと移りつつある今、ECの世界はどのように変化していくとお考えですか? その中で、LISUTOは今後どんな役割を果たしていきたいとお考えでしょうか。

矢頭: 私たちが提供しているタグ付けというサービスは、非常に地味で、いわば隙間産業のような領域です。ただ、「タグ付けをきちんとやり切れています」という事業者さんはほとんどいませんし、タグ付けだけのために専任のスタッフを雇うというのも、現実的には難しい。だからこそ、そこを支えるのが私たちの役割だと思っています。

一方で、今まさに、検索のあり方そのものが大きく変わり始めています。これまでは検索エンジンにキーワードを打ち込んで商品を探していましたが、今ではAIに「こんな商品が欲しい」と話しかけることで提案を受ける、というスタイルにシフトしつつあります。ECにおける検索の主役が“人間からAIへ”移り始めている──まさにそうした過渡期にあるのではないでしょうか。

けれど、どんな時代でも、「欲しいもの」と「商品」を正しく結びつけるという本質は変わりません。検索の手段は変わっても、AIが意味を理解し、判断するためには、商品情報が正確に構造化されていることがますます重要になっていきます。たとえばブランドやサイズ、素材といった情報がタグとして整理されていれば、それだけAIにも“伝わりやすい”。

最近では、GEO(生成エンジン最適化)やLLMO(大規模言語モデル最適化)といった概念も注目されています。AIがユーザーの代わりに検索や推薦を行う時代においては、こうした構造化の技術こそが基盤になっていくと私たちは考えています。

そうした変化の中で、LISUTOはこれからも、出店者の皆さんと購入者のあいだをつなぐ“縁の下の力持ち”であり続けたいと思っています。

地道な作業と思われていたタグ付けが、AI時代の到来で、未来と対話するための「共通言語」づくりへとその役割を変えようとしています。今回の2社へのインタビューは、そうした変化の最前線で何が起きているのかを、私たちに実感させてくれるものでした。

―― エーピーワールド様、LISUTO様、ありがとうございました。

■LISUTO様の詳しい資料はこちら