高止まりする「再配達率」など物流の現状を重視

国土交通省はドライバー不足が深刻化する中で、再配達率の高止まりなどにより物流サービスの持続が危ぶまれている事態を重視。「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」を設け、議論・検討を始めた。学識経験者をはじめ、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便、楽天、LINEヤフー、アマゾン、関連業界団体などが委員を務める。

EC市場の大幅な拡大を背景に宅配便取扱数は年々増え続け、2023年度は約50億個と過去5年間で約1.2倍増加。政府は23年6月に導入した「物流革新に向けた政策パッケージ」で宅配便の再配達率を12%から6%に半減する目標を掲げ、ポイント還元実証事業を実施したところ、「1回受け取り」で最大1.2%ポイント、「置き配」で最大3.1%ポイントの減少効果が得られた。しかし、当初目標には届かず、25年4月時点で8.4%にとどまる。

検討会開催前の段階で大手メディアが「置き配を標準化」「手渡し配達には追加料金」と報道したため、他メディアも追従。報道に対し、ネットニュースのコメント欄などで多くの反発する声が挙がった。

これを受け、国土交通省は配送の受け取り手段を「置き配だけ」に切り替えるための検討会ではないと強調。検討会翌日の国土交通大臣会見でも、「手渡し配達に追加料金をかけるという議論ではない」と異例の説明があった。

一方、検討会では一部委員から、再配達が発生した場合は再配達料金を支払うような仕組みも必要ではないかという意見も出た。

検討会では「置き配」が重要課題に(出典:国土交通省)

「標準宅配便運送約款」に「置き配」を記載?

確かに検討会では、再配達率削減に向け「置き配」を増やすことを重要課題に掲げている。そのために第1回検討会で国土交通省が指摘したのが、政府が定めた貨物自動車運送事業法に基づく「標準宅配便運送約款」への「置き配」の記載だ。

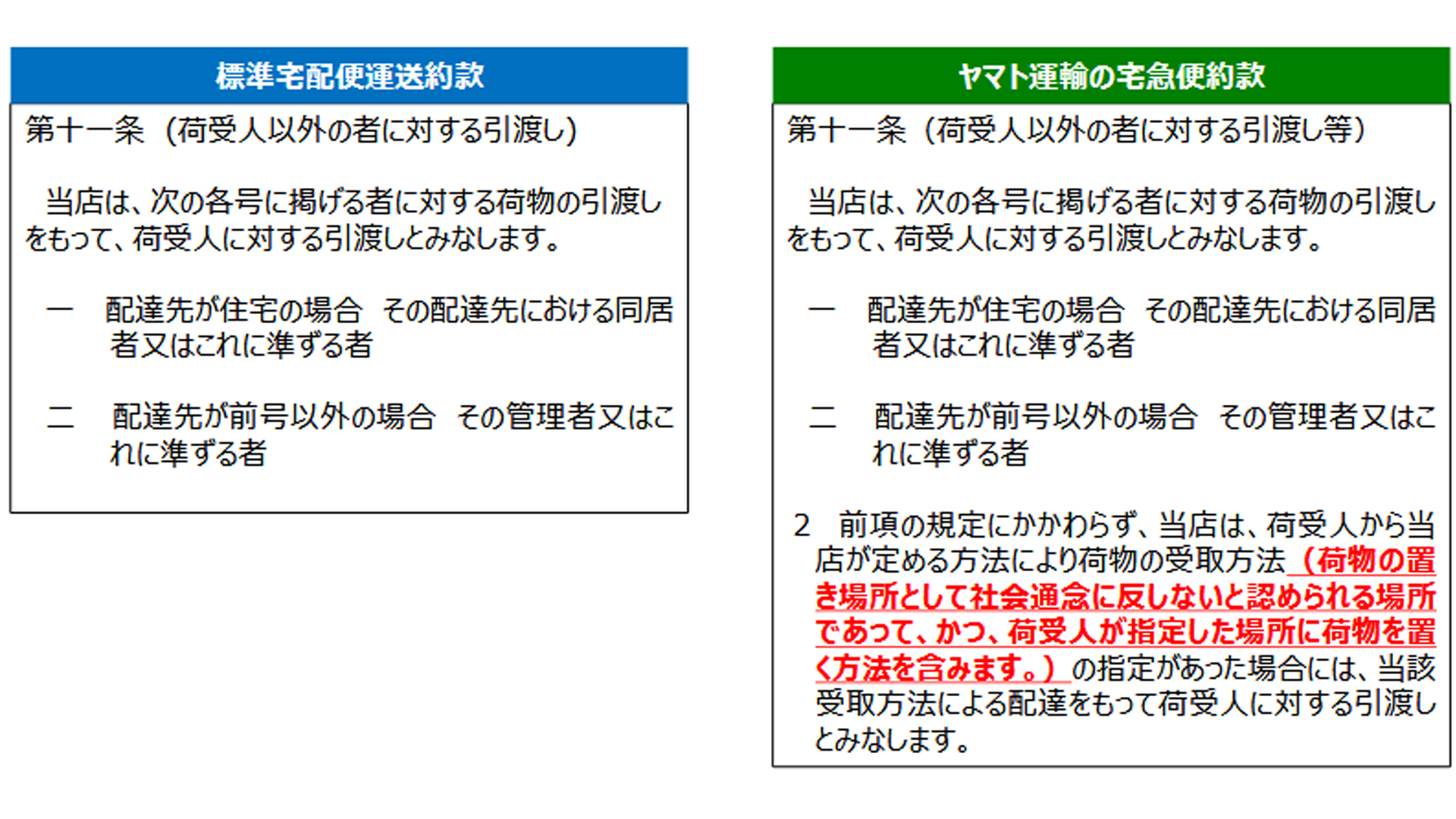

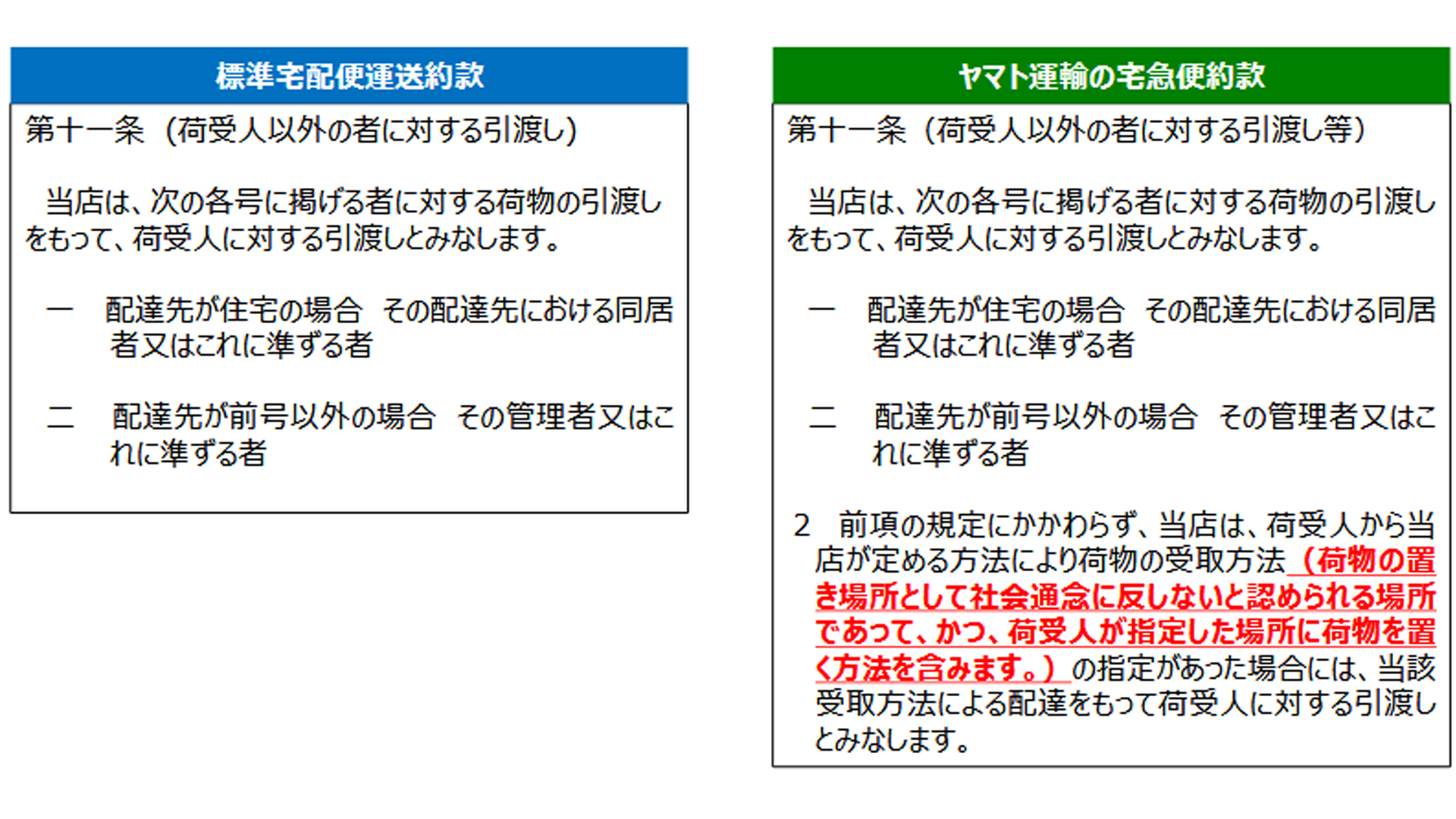

運送契約のひな形として宅配便の基本ルールを定めた「標準宅配便運送約款」には、荷物の引き渡しについて「置き配」に関する規定がない。記載事項は「引き渡しが可能なのは本人か同居人、集合住宅であれば管理人など」のみとなっている。

ただヤマト運輸だけは、「置き配」について記載。「荷受人が指定した『荷物の置き場所として社会通念に反しないと認められる場所』に置く方法を引き渡しとみなす」と明記している。

同省の検討会資料では「標準宅配便運送約款」に「置き配」が記載されていないとしつつ、ヤマト運輸の約款について「一方で、大手宅配便事業者の中には『置き配』の取扱いを明記している例も存在する」と指摘。「標準宅配便運送約款」の内容を見直し、「置き配」の規定を盛り込む方向性を示唆しているとも捉えられる。

このように「標準宅配便運送約款」に「置き配」を記載する方向性を示唆したことも、「置き配を標準化」との報道につながった可能性がある。確かに、約款に規定として明記すれば、配送業者は「置き配」をより導入しやすくなる。すでにヤマト運輸以外の配送業者も「置き配」を実施しているため、明記することに問題があるとは思えない。

「宅配便運送約款」のひな型には「置き配」の規定がない(出典:国土交通省)

オートロックマンションの解錠・通過が課題

検討会ではラストマイル配送を取り巻く現状・課題について、国土交通省、経済産業省、農林水産省、警察庁の関係部局が資料に基づき説明。「置き配」をはじめ、過疎地域などにおける共同配送や貨客混載配送、ドローンや自動配送ロボットの活用、都市部における貨物集配車両の駐車許可見直しなどが議題として示された。

「置き配」については、マンションへの宅配ボックス設置が円滑に進むように、国土交通省は2024年に「標準管理規約」を変更。廊下のドア横など、消防法の規定に抵触しない場所への「置き配」を推奨する姿勢を改めて示した。さらに25年の「改正マンション関係法」で決議要件を緩和し、宅配ボックスを設置しやすくしたと説明。子育て世帯の設置に支援金を出すなどして普及を促す。

一方で委員からは、都市部マンションではオートロック通過が難しいとの声も挙がった。セキュリティや美観、防災面での不安からマンション住民の合意形成が難しく、管理組合総会で「置き配」を否決されることも少なくないとの指摘があった。また、消費者が置き配を選びやすいように、例えば戸建住宅にも宅配ボックス設置を誘導するような政策があってもよいとの意見が出た。

ドローンや自動配送ロボットも活用

過疎地などでのドローン活用については22年に長崎県で離島間の医薬品配送、23年から24年には北海道で新聞や地域飲食店フードの配送を実施。山梨県でも21年からトラックとドローンを使い分ける配送サービスを手がけ、他地域の複数ドローンを遠隔で同時運航できる拠点も整備済みだ。

国土交通省は、1人の操縦者がドローンなど複数の無人航空機を自動で同時運航する「多数機同時運航」についても促進を図るスキームを導入。25年 3月にガイドラインを策定し、無人地帯の目視外飛行で操縦者1人が5機までのドローンを運航できるようにした。

ドローンと並ぶ先進的な配送テクノロジーとして活用されているのが自動配送ロボットで、ドライバー不足解決に向けて有望視。道路交通法の改正で低速・小型ロボットは23年4月から公道走行が可能となり、すでに楽天グループが都内で配送を手がける。町工場などが点在する工業地帯でのB2B活用や、配送員が不足する積雪・降雪環境下での雪上走行など、自動配送ロボットの運用範囲も年々広がっているという。

都市部における貨物集配中の車両の駐車についても、警視庁が規制見直しを実施。駐車禁止規制からの除外や専用駐車枠の設置などを進め、25年3月には運用見直しの通達を都道府県警察に対して発出した。

自動配送ロボットの運用について実証実験を重ねている(出典:経済産業省)

「置き配」スキーム活性化の一方でトラブルも

再配達削減に向け、国土交通省は2024年6月に「再配達率削減緊急対策事業」の募集を開始。消費者が「置き配」やコンビニなど荷物の受取日時や場所を選べる仕組み構築を目指し、システム改修やポイント付与、専用アプリ開発の事業に補助金を付与している。

同事業を利用し、アマゾンやヤフー、楽天などEC事業者間では再配達削減ポイントの付与サービスが加速。ヤマト運輸や佐川急便もシステム会社や建物・不動産会社と協業し、オートロックマンションで玄関前置き配ができる解錠システムアプリの活用を進める。

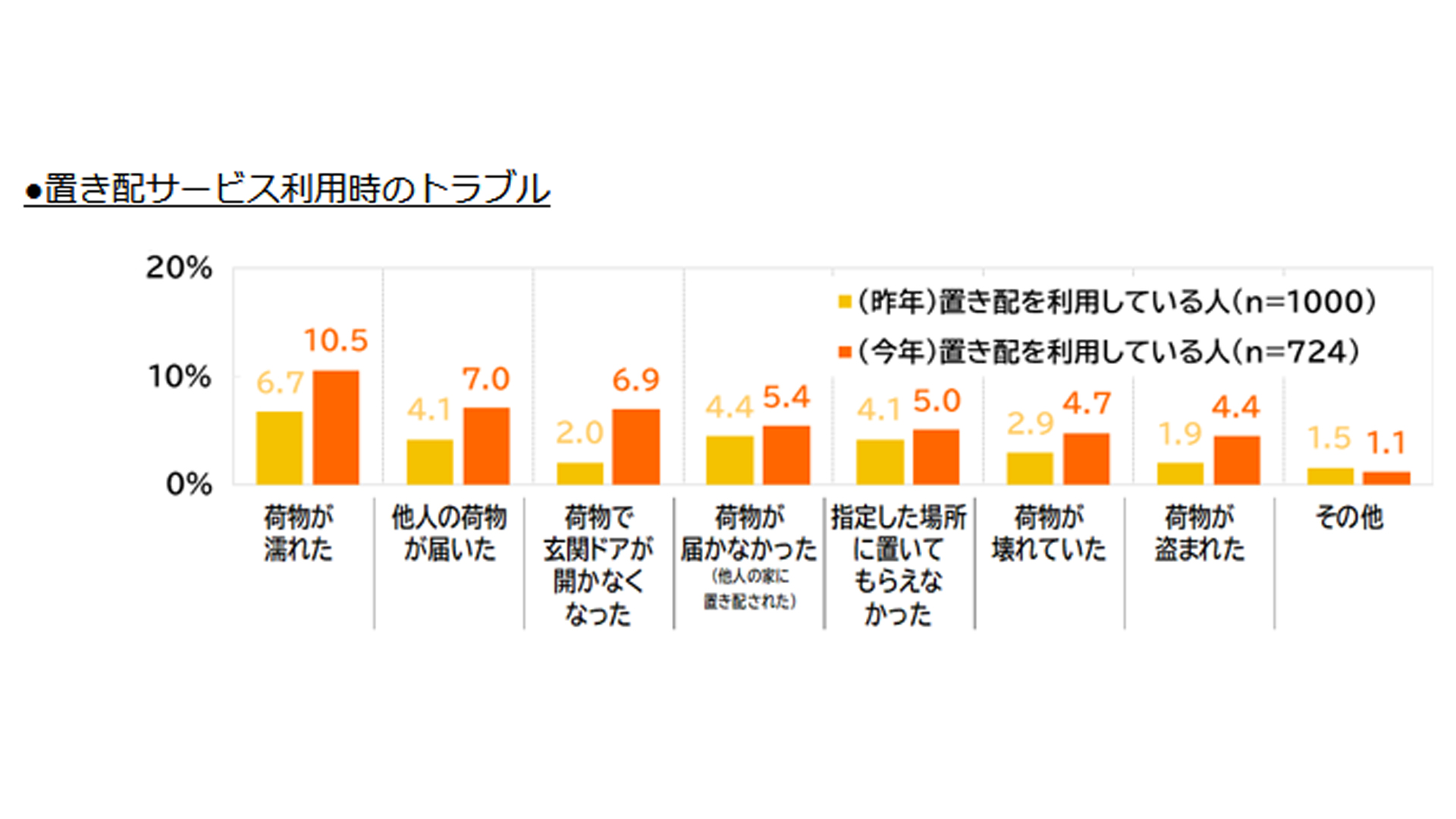

ただ、「置き配」が増えるにつれて問題点やトラブルも増加している。

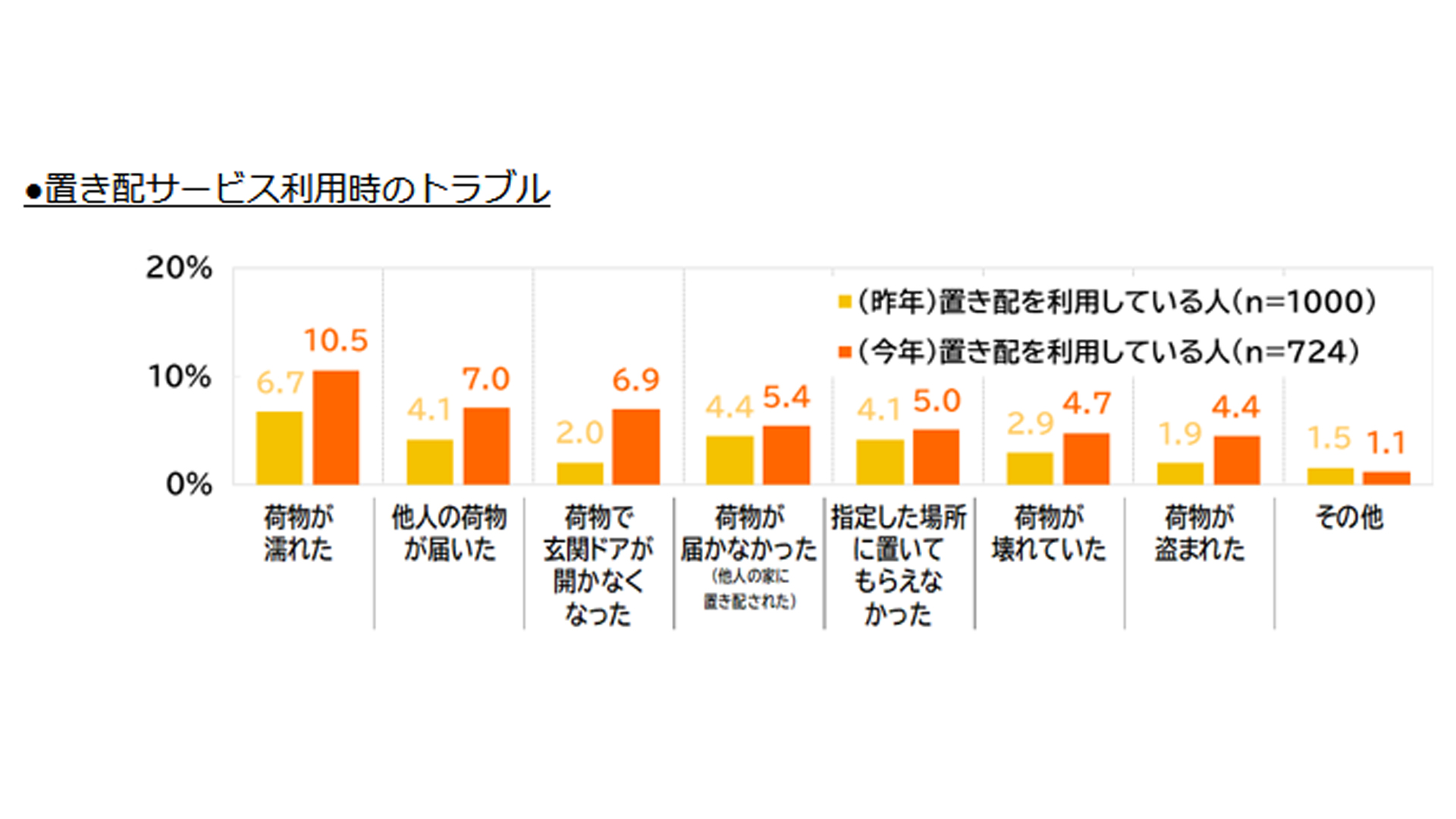

宅配ボックスメーカーのナスタ社が発表した24年の実態調査によれば、「置き配」利用時でのトラブルの割合は33.0%と前年より11.9ポイント増加。「荷物が濡れた」「他人の荷物が届いた」「荷物でドアが開かなくなった」などのほか、「盗難」が4.4%あった。「置き配」を利用しない理由では「荷物が盗まれる心配」が最多の47.8%となっており、こういった不安を1つずつ解消していくことが「置き配」を広げていくポイントといえそうだ。

検討会では委員からも盗難・破損などのリスクについて、出品者、配送会社、購入者の間である程度補償スキームを確立してはどうかとの声が挙がった。

前年と比べ盗難トラブルも増加した(出典:ナスタ社)

まとめ

今年4月には物流効率化に向けた「物流改正法」もスタートし、物流事業者だけでなく通販・ECなど一定規模以上の荷物を扱う荷主への規制も強化された。「2024年問題」の解決には長期的なロードマップが不可欠なため、今後もさまざまな検討会での議論や法整備を通じた取り組みが続くだろう。

消費者と直接つながる通販・EC企業でも、共同配送やモーダルシフト、商品梱包のサイズダウンなど、物流効率化への施策を打ち出している。ポイント付与やアプリ活用といった顧客への直接的なアプローチも含め、通販・EC企業は荷主としてラストマイルの課題解決に積極的に向き合っていく義務がある。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。