2023.05.31 行政情報

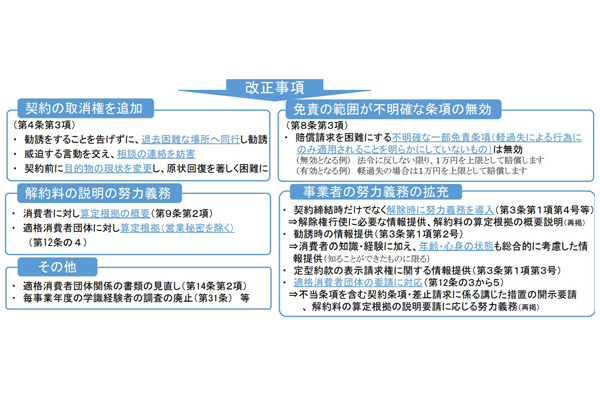

改正消費者契約法が6月1日施行、困惑型の不当勧誘に3類型を追加

消費者庁のHPより抜粋

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。

資料DLランキング

-

1

機能性表示食品の基礎と落とし穴

-

2

オリジナル商品 Webデザインシミュレーター 『i-DESIGNER』

-

3

【生成AI×EC】EC運営でのAI活用方法

-

4

【AIタッガー】SEO×GEO AI検索時代の“見つかる力”を最大化

-

5

クロスセルを促進して顧客単価を向上!レコメンドサービス

ニュースランキング

-

1

【2月9日16時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運

-

2

「CBN」を指定薬物に、2月中旬に公布の予定…「販売」「使用」などは薬機法違反

-

3

メルカリ2Q、マーケットプレイス取引総額 前年同期比8.3%増の5994億円

-

4

「au PAY マーケット」、「ポイント超超祭」を2月12日まで開催

-

5

ユナイテッドアローズ、不要となった衣料品をリユース・リサイクル