EC業界では生成AIの導入や活用が急速に進む。データ分析や受注予測、作業の自動化・最適化などの従来機能にとどまらず、アイデアや企画、文章、画像、音声といったクリエイティブなコンテンツを自ら作成。高度で創造的な業務を短時間でこなせることが大きな魅力であり、大手EC企業では全社員に活用を促す動きが加速する。

生成AI活用率は増加も社員のスキル不足が課題

生成AIは与えられた膨大なデータのパターンや関係性を学習し、その成果を活用して新たなコンテンツを生み出す機能を持つ。人間のような文章を生成できる対話型の「チャットGPT」や、特定のタスクに応じて自立的な意思決定と行動が可能な「AIエージェント」などがある。米オープンAIは2025年8月に「チャットGPT 5」をリリースしたが、精度が大幅に向上したのに加え、「博士号レベルの専門家」と対話しているような感覚にバージョンアップしたという。

EC支援サービスを行うNE社が25年3月にECサイト運営者に実施した調査によると、約60%のEC事業者が既に生成AIを活用中で、導入検討中の企業を含めるとその割合は約80%に達した。一方で、社員の「人材・スキル不足」が生成AI導入の大きな障壁となっている現状も明らかになった。

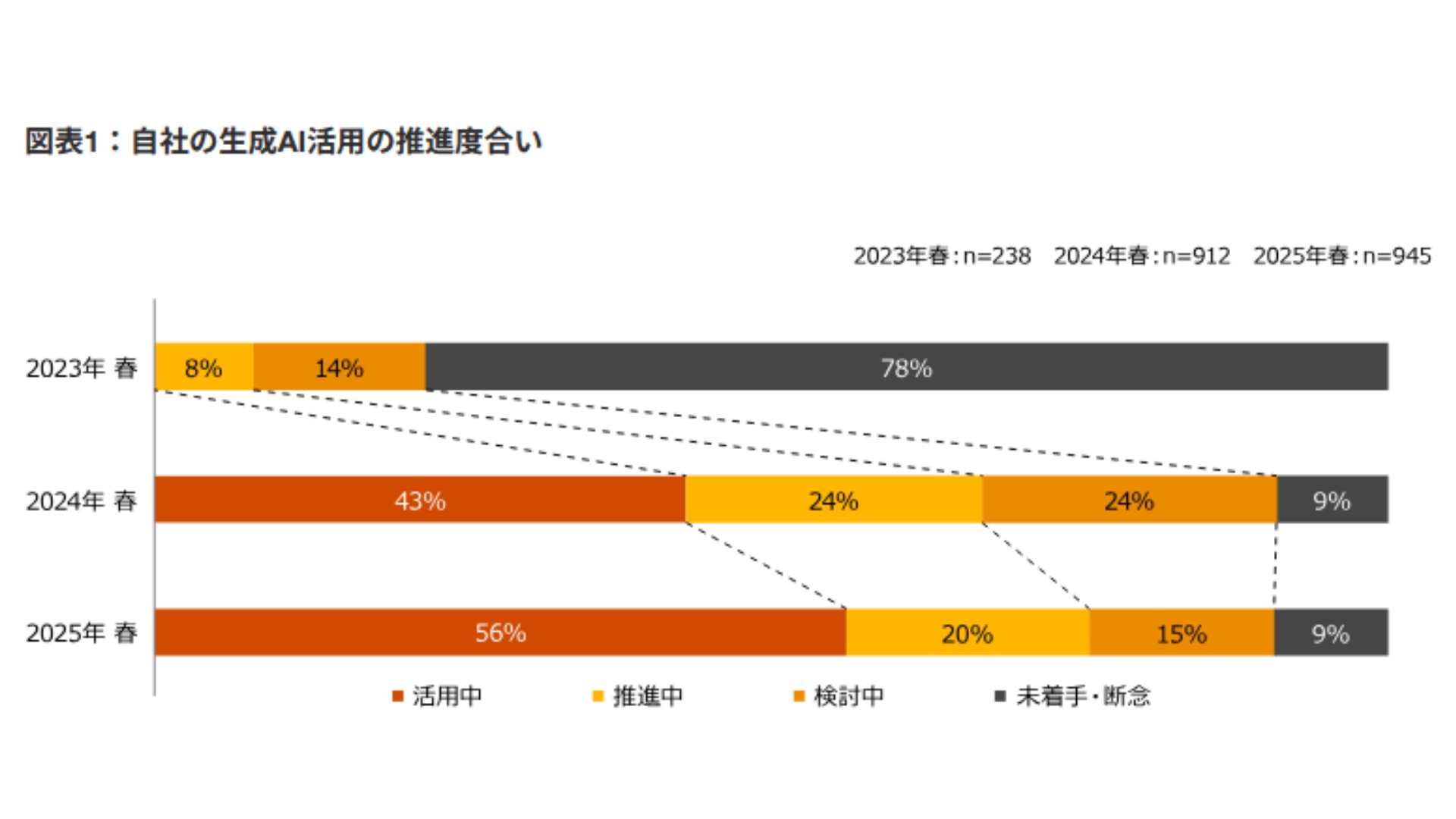

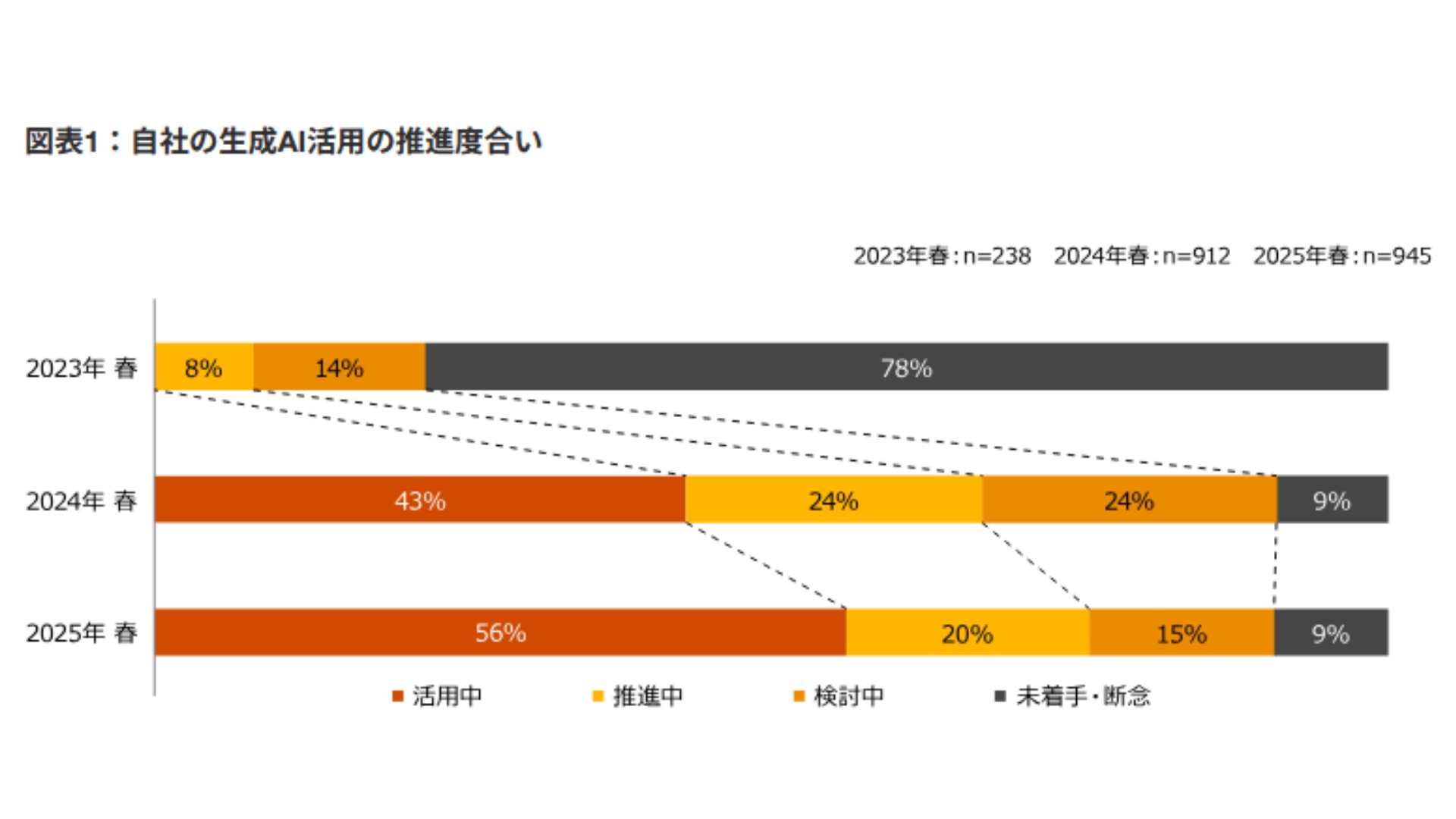

また、コンサルティング業務などを手がけるPwC Japanが同年6月に発表した「生成AIに関する実態調査」では、「社内で生成AIを活用中」または「社外に生成AIサービスを提供中」との回答が56%と増加。前年同時期調査から13ポイントアップした。ただ生成AIへの期待内容では、「自身や周囲の困りごとを解決」「自社ビジネス効率化」など内向きの捉え方が過半数を占めた。

生成AIの活用比率は前年同時期調査から大幅アップ(出典:PwC Japan)

楽天はエージェント型をモバイルアプリに搭載

楽天グループは2025年7月から、先進的エージェント型AIツール「Rakuten AI」の本格提供を開始した。まず楽天モバイル契約者の専用アプリ「Rakuten Link」に搭載し、「楽天市場」「楽天ラクマ」「楽天ブックス」、「Rakuten Fashion」に対応する。

「Rakuten AI」はショッピング、金融、旅行、エンターテインメントなど「楽天エコシステム」内の各種サービスとシームレスに連携。対話を通じ、ユーザーが求める「楽天市場」の商品や「楽天トラベル」の宿泊施設などを提案してくれるというもの。テキスト入力、音声テキスト変換、画像検索により問い合わせができる。豊富なリサーチ力とエージェント機能を備え、日本語の文脈処理能力も優れているため、ユーザーごとにパーソナルな顧客体験を提供できるという。

今秋には「楽天市場」にも「Rakuten AI」を搭載し、「楽天エコシステム」内の各種サービスに順次導入する予定。ユーザーの意図を読み取ったうえで分散するデータを統合し、より早く適切な意思決定や行動を促せるように進化させる。

楽天モバイルでは全社員が「Rakuten AI」を活用できる環境を整備し、さまざまな部門で業務効率化を推進。25年2月時点で社内利用率は85%、会社全体では一人当たり1週間平均4.9時間の業務効率化につながっている。楽天グループ全体で「Rakuten AI」を業務に利用する社員は3万人超となり、毎日の利用者は8,000人を超えるなど活用が定着している。

まずはモバイル専用アプリから「Rakuten AI」の本格提供を開始(出典:楽天)

全従業員に活用を義務化したLINEヤフー

「AIカンパニー」を目指すとしているLINEヤフーは2025年7月、全従業員約1万1,000人を対象に、“生成AI活用の義務化”を前提とした働き方に着手すると発表した。生成AIの100%活用を実現させ、今後3年間で業務生産性を2倍に高めていく。

工数調査の結果、全業務の約3割を占める「調査・検索」「資料作成」「会議」が特にインパクトの大きい領域であることが判明。この3業務の共通領域に具体的なルールを策定し、生成AIの活用を進める。例えば「調査・検索」では「まずはAIに聞く」、「資料作成」では「ゼロベースの資料作成は行わない」といったルールを設け、業務効率の向上を図る。

生成AI活用を前提とした働き方に変えることで、従業員には創造的な業務に集中できる環境を整備しイノベーション創出につなげることが狙い。すでに生成AIの活用を促す「生成AI活用推進者」を全部署に設置しており、今後は社内表彰や社員アンバサダー制度を通じた促進施策も行う予定だ。

25年8月に開いた25年度第1四半期決算説明会では、AIエージェント施策を本格始動すると発表。「Yahoo!ショッピング」の商品比較や検索サポート、宿泊施設の口コミ要約など、さまざまな分野でAIエージェントの活用を進める。

すでに25年度の経営方針として、ユーザー向けに複数のタスクをこなすAIエージェントの開発を発表。「Yahoo!ショッピング」など自社が提供する多岐にわたるサービスでAI機能を強化し、ユーザー一人ひとりのさまざまな要求に応える「パーソナルエージェント」の実現を目指す。

4月には「LINE」において、生成AIを活用した「LINE AI」、「LINE AIトークサジェスト」のサービス提供を開始。「LINE AI」はユーザーの質問に対し回答や情報提供を行い、指定された条件に基づいた画像を生成。「LINE AIトークサジェスト」はメッセージ提案、スタンプ提案、口調変換などの機能でトーク作成をサポートする。

また8月にはPC版「Yahoo!検索」において、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント機能」と、検索結果上に生成AIによる回答を表示する機能を導入。スマートフォン版では24年10月に導入していたもので、より多くのユーザーが深掘りした情報を取得できるようになった。

そのほかにも5月から8月にかけ、「Yahoo!検索」で生成AIがショッピングモールや小売店など全国約4万7,000カ所の商業施設のクチコミを要約して表示する機能や、約7,500作品の映画レビューを要約表示する機能の提供を開始。「Yahoo!トラベル」でも「ヤフーパック(宿泊+航空券)」において、宿泊施設のクチコミを要約表示する機能を導入している。

全国約4万7,000商業施設のクチコミを要約して表示(出典:LINEヤフー)

ZOZOやアスクルも全社員に独自研修

ZOZOは2025年7月、ZOZOグループに所属する全エンジニアを対象に1人あたり月額200米ドルの基準のもと、開発AIエージェントを導入すると発表した。エンジニアは複数の有料AI開発ツールを規定範囲内で利用できるようになる。開発業務自動化の取り組みを加速させ、エンジニアのスキル向上による価値創出を目指す。

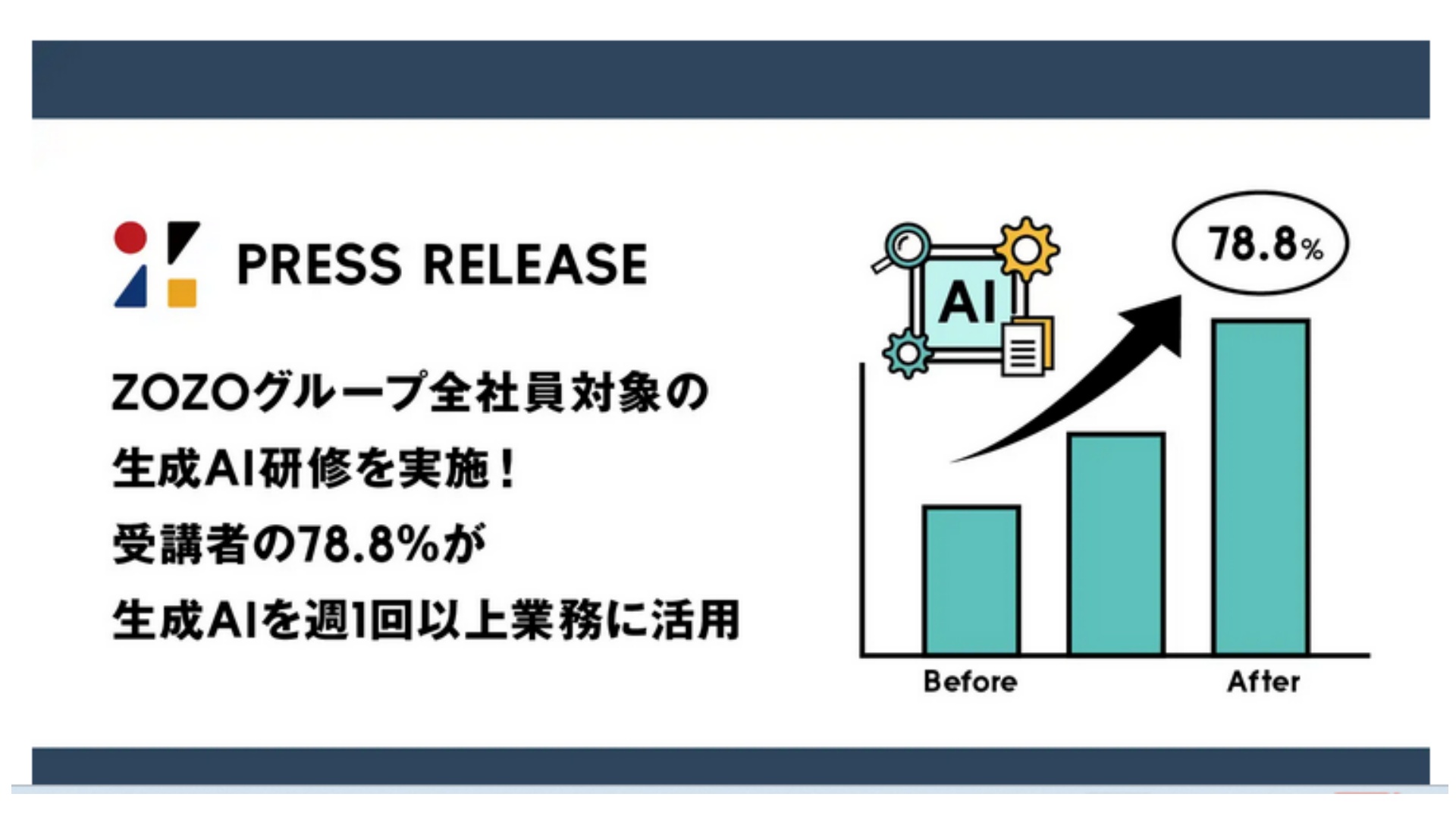

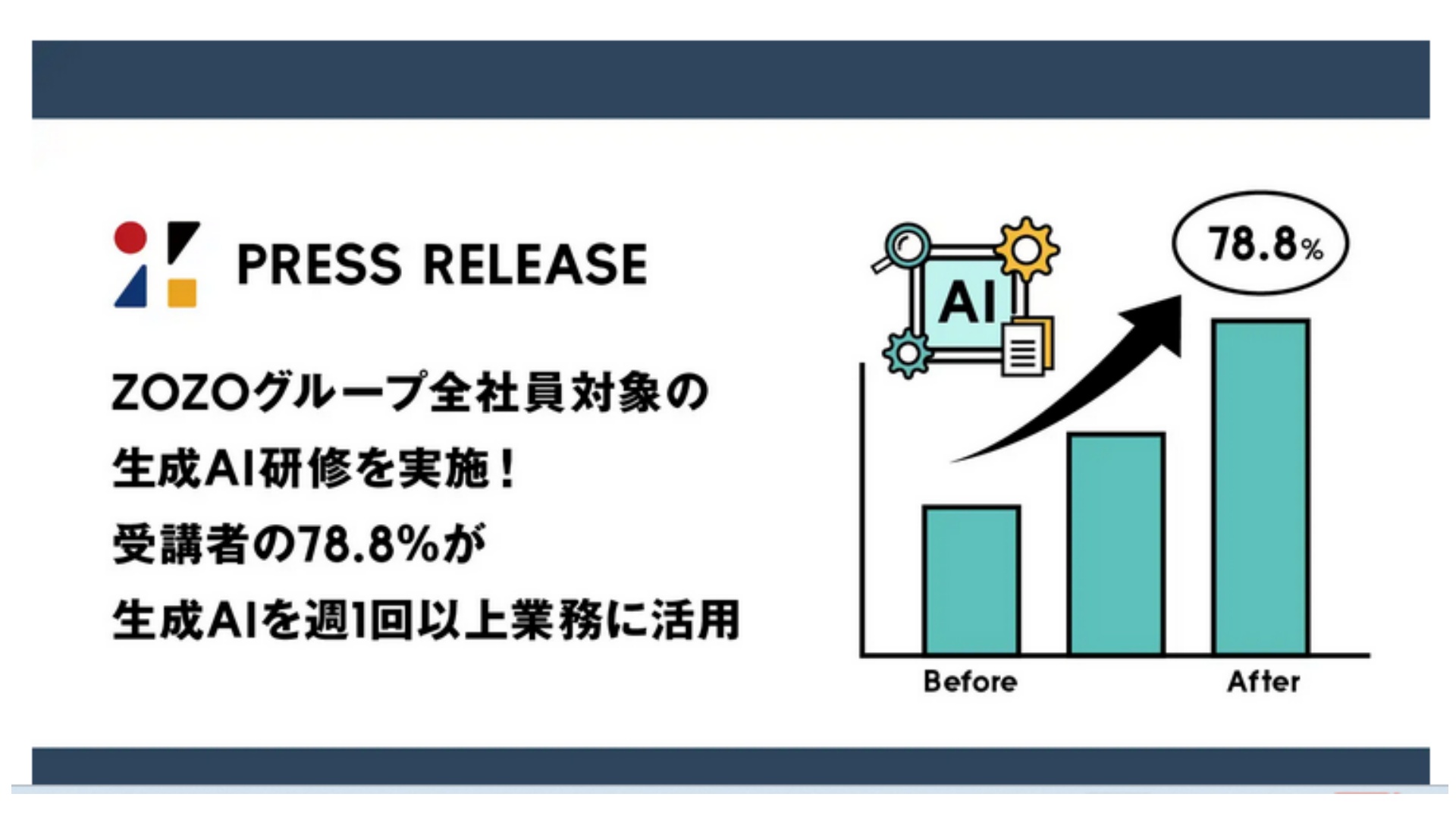

すでに、エンジニアを含むZOZOグループ全社員にChatGPTなどの生成AIを利用できる環境を整備。全社員を対象に独自の生成AI研修を実施しており、これまでに約1,300名が受講した。

44件にのぼる業務効率化ツールを自社開発し社内提供も進めるなど、生成AI活用と社員のスキル向上に注力。こういった取り組みにより、生成AI研修後に実施したアンケートでは、25年4月時点の生成AI活用率が研修前の34.0%から78.8%へと拡大した。

管理職では、部長職以上の92.4%、課長職以上の81.6%が生成AIを「週に1回以上利用」していると回答。使用用途はドキュメント・メール作成が最も多く、次いで情報収集、プログラミング、企画の壁打ちだった。同社はAI活用を武器に、次世代のファッションとテクノロジーの融合を目指すという。

生成AIを活用したサービス開発が加速するアスクルでは、社内向け生成AI基盤である「ASKUL GPT」の活用が進む。23年11月から、自社専用対話型生成AIツールを全社に導入して活用を始めた。アイデア・企画の発案や文章の要約、多言語への翻訳、報告書・議事録やFAQ の作成などの業務が対象となる。

基本的な使い方やセキュリティ上の注意について、全社員に“受講必須”のオンライン学習を行い理解度テストも実施。希望者を対象に、ツールの特性や詳しい使い方について質疑応答を交えた勉強会も開き、全社員のデジタルリテラシーの向上と業務効率化を目指す。

グループ全社員に独自の生成AI研修を実施(出典:ZOZO)

まとめ

生成AI機能の進化は目覚ましく、ある程度高度な創造的業務も可能になった。一方で使いこなせるスキルを持つ人材は不足しており、それが導入の壁となっているようだ。

この記事で取り上げたようなITに強い大手企業は社員研修に注力しているが、EC業界全体を見るとまだそこまでの熱量は感じられない。新たな価値を創出できる人材を育てるために、企業は社員が生成AIの仕組みや活用方法を学べる環境を早急に整備する必要がある。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。